この記事を読んでほしい方

- 糖尿病を完全に治して治療から「さよなら」したい方

- 病院からもらうお薬の量や種類が、段々増えてきているのに、治らない方

- 血糖値・ヘモグロビンA1cなどの数値が思うようにさがらない方

- 血糖値・ヘモグロビンA1cなどの数値は下がったが、身体が元気になったとは思えない方

目次

糖尿病の方のほとんどは、・・・・・

- 病院で検査をしてもらい、そしてお薬をもらって帰ります。

そして、毎日、毎日、お薬を飲みます。 - 食品交換表を見ながらカロリーを計算し、肉や油物などを

我慢するという糖尿病食をがんばって実行(アルコールは控えるように求められます)。 - さらには、毎日運動をかかさずすることを求められます。

しかし、・・・・・・

- 病院からもらうお薬の量や種類が、段々増えてきている

効かないから量を増したり、効かないから薬の種類を変える

これでいいのだろうか? - 血糖値などの数値が下がっても、体が元気になったような気がしないのはなぜだろう?

- 数値は下がっているが、薬を飲むのを止めればまた数値は上がるのではないだろうか?

自分はこのまま一生薬を飲み続けるのだろうか?

こんなことをお考えになったことはありませんか?

現代医学をもってしても解決できない悩みに、

漢方薬が効く!

ヘモグロビンA1cを下げる。血糖値を下げる。ということ。

その考え方と、具体的な方法について、詳しくお伝えします。

1.糖尿病とは

すい臓で作られるインスリンという名前のホルモンが

◎不足している

◎働きが悪くなってしまった

↓その結果

血液中の糖(ブドウ糖)が異常に増加してしまった状態が糖尿病です。

★以上のことを、もう少し詳しく説明いたします。

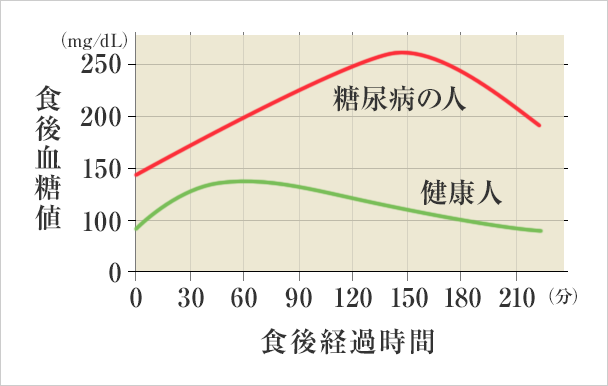

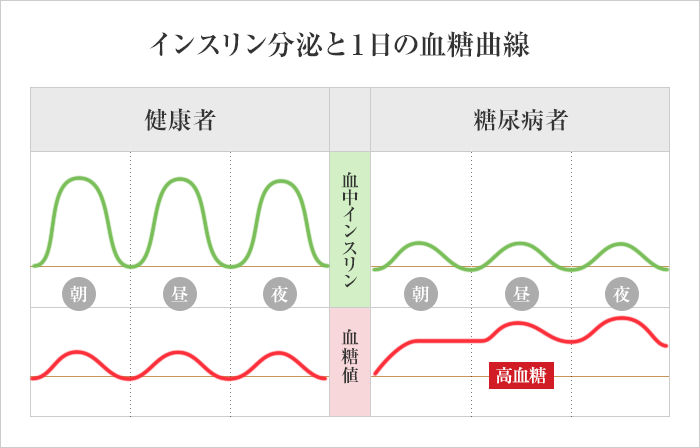

- 食事をすると血糖値が上がります、 「血糖値」というのは血液の中の糖分(ブドウ糖)のことです。食事すなわち栄養を取ってそれを吸収した結果、血液中にブドウ糖がたくさん入り込んだ状態が「食事をして血糖値が上がった状態」と言うことです。

- ◎ブドウ糖は、我々の全身の細胞のエネルギー源として使われます。 そのためには、血液中のブドウ糖を各細胞の中に取り込まないといけません。血液中のブドウ糖を全身の各細胞の中に取込ませる働きをしているのがインスリンです。

糖尿病ではない場合

食事をすると血糖値が上がります インスリンが分泌される 血液中のブドウ糖が全身の各細胞の中に取込まれる その結果、血液中のブドウ糖は減少し、血糖値は下がり正常な値に戻る

糖尿病の場合

食事をすると血糖値が上がります インスリンが分泌される しかし分泌されたインスリンの量が少なかったり、その働きが悪いため血液中のブドウ糖が全身の各細胞の中に取込まれない(ので血液中に残ったまま) 液中に残ったままなのに、次の食事の時間が来てしまう 血糖値は、常に高いまま

2.糖尿病になってしまう仕組み

糖尿病になってしまうのは

上でも述べましたように、・・・・・

- 糖尿病になってしまうと、血液中のブドウ糖が全身の各細胞の中に 取り込まれない(で血液中に残ったまま)の状態になってしまいます。

- その原因は、 1. インスリンの分泌量が少ない 2. インスリンの働きが悪い

以上の2つの場合です。以下で各々のケースを説明します。

インスリンの分泌量が少ない

インスリンの出が悪い場合は、すい臓の機能に問題がある場合です。通常は、わたしたちが食物を食べると血糖値が上がるため、血糖値を下げるために、すい臓がインスリンを製造します。

しかし、すい臓の機能が弱っていると、インスリン製造量が少なくなってしまいます。

その結果、食べた量に対して十分な量のインスリンが出ないために、細胞に入っていけるブドウ糖が限られてしまいます。

その結果、血糖値が上がったまま下がらない、という状態になってしまうのです。

インスリンに元気がない場合

インスリンそのものは必要な量出ているのに、インスリン自体が元気がなく、十分な働きをしていない場合です。

3.現代医学による糖尿病の治療法の限界(問題点)

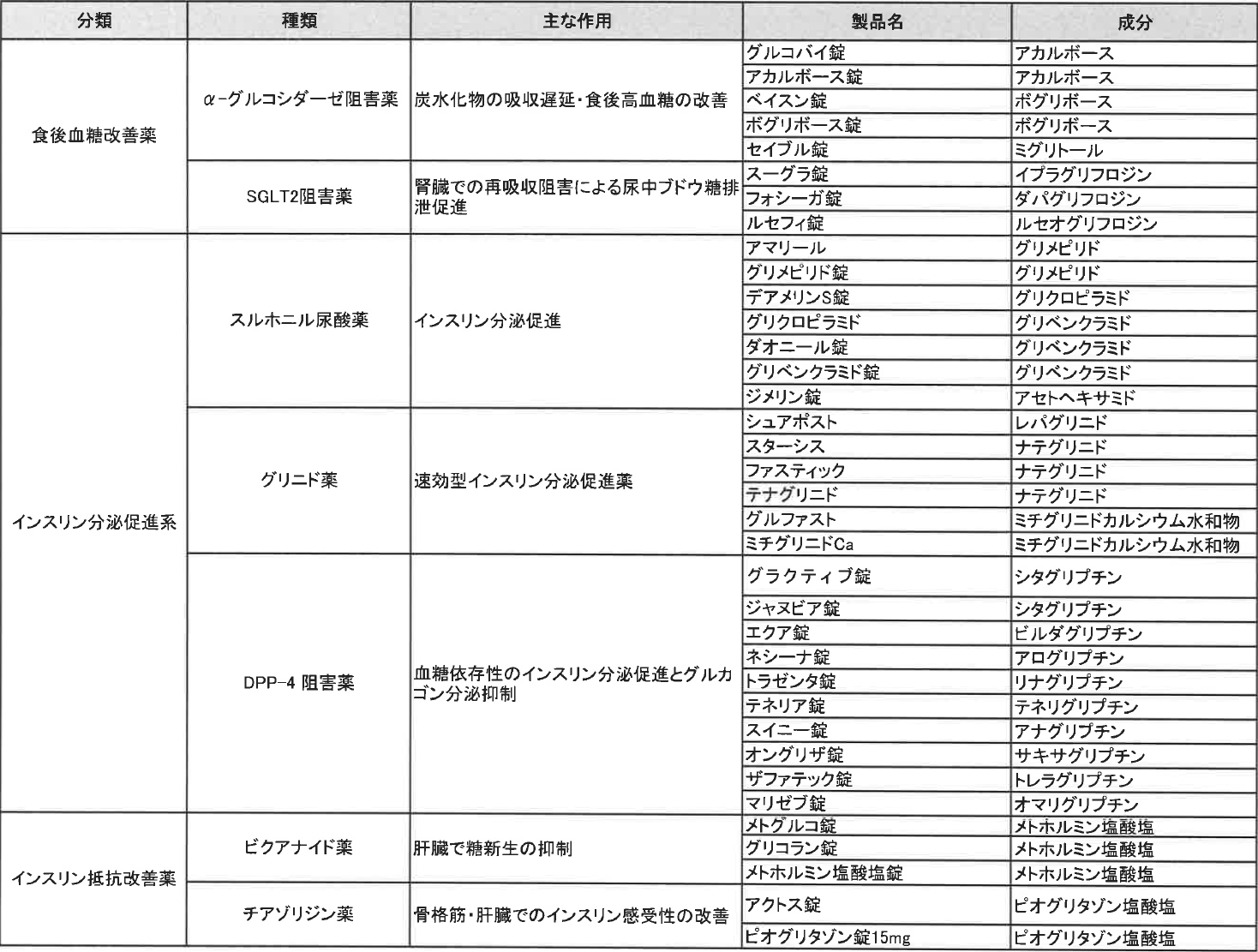

糖尿病でお医者さんからもらう薬は、とてもたくさんの種類(製品)があります。しかし、基本的には次の3種類に分けることができます。

1.糖の吸収を緩やかにして、食後の急激な血糖の上昇を抑える薬(食後血糖改善薬)

2.インスリンの分泌を促進する薬(インスリン分泌促進薬)

3.インスリンに対する反応が鈍くなっている細胞に対して、反応をよくする薬(インスリン抵抗改善薬)

※糖尿病の時にお医者さんからもらう薬の詳細については、この下の参照(1)「糖尿病の時にお医者さんからもらう薬について」をご覧ください

3種類のいずれもが、糖尿病の根本治療薬ではなく、血糖値の上昇を抑えることが目的です。ですので薬の使用をやめると、また体調がおかしくなることが多いのが現実です。現在の西洋医学の薬での治療の限界を感じます。

糖尿病でお医者さんからもらう薬は、どれも糖尿病の根本原因を直接取り除く治療ではなのです。

4.糖尿病の本当の原因

糖尿病の原因は、食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足だとお考えの方も少なくないのではないでしょうか?

しかし本当の原因は違うところにあります。

もし、糖尿病の原因が、食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足だとしたら、そういう人の全員がみんな糖尿病になっているはずです。しかし、みなさんのまわりにも、自分よりたくさん食べたり飲んだりしているのに、糖尿病になっていない人がたくさんいるのではないでしょうか? 「何で俺が糖尿病で、あいつは何ともないんだ!」と腹立たしく感じることがありませんか?

食べ過ぎや飲み過ぎなどは、糖尿病の原因の一つになっていることは事実です。でも、面倒なカロリー計算をして食事制限をして、毎日運動をしていれば、糖尿病は治るのでしょうか?治る人もいるでしょう。

でも、治らない人の方が多いのです!

その原因は、食べ過ぎや、飲み過ぎ、運動不足が、糖尿病の本当の原因ではないからです。

糖尿病の本当の原因は「糖代謝の異常」なのです。

体の中で、ブドウ糖が正しく処理されていない、つまり代謝されていないことなのです。

ブドウ糖が、細胞の中にきちんと入っていってエネルギーに変わるという、体の自然な作用が上手に働かなくなっていること、それが、糖尿病の本当の原因なのです。

現代医学の糖尿治療の大きな問題点は、糖尿病の根本原因を無視して、血糖値とヘモグロビンA1cを下げることに主眼を置き、それによって糖尿の進行を遅らせて、合併症が起きるのを遅くすることだけが治療目的になっている点です。

糖尿の根本原因を治そうとしているわけではないのです。

それは「特集1」の中に書きました病院でもらう薬の働き考えればよく分かると思います。体がきちんと糖を代謝できないから、血糖値が上昇してしまうのです。

つまり、高血糖は、問題の原因ではなく結果なのです。

いくら薬を服用して血糖値を下げても、結果に対処しているだけであって、根本原因を治そうとしているわけではないのです。

5.漢方薬で、糖尿病の根本原因を取り除く!

糖尿病の本当の原因は「糖代謝の異常」と先ほどご説明しました。

その際に考えられるのが

・インスリンの出が悪い

・インスリンに元気がない以上の2つの場合です。

このこと自体を解決することが、「糖代謝の異常」すなわち「糖尿病の根本原因」を取り除くことになります。

漢方には、・・・・・

淤血とは、一言で言いますと、血行障害です。

血行障害は、血流を「川の流れ」に例えれば、その流れに「澱(よど)み」が発生した状態です。この、「血液の流れの澱み」を、漢方薬では淤血(おけつ)と呼んでいます。

血液は、酸素や栄養を運んでいます。ですので淤血が発生して血行障害が起きれば、新鮮な酸素や栄養が不足してしまいます。

漢方薬は、この淤血を解決し、新鮮な酸素や栄養が十分にすい臓にも届くようにすることで、インスリンの分泌量が減っている、つまり、すい臓が正常に働けないほど弱ってしまっている状態を解決してゆきます。

現代医学の薬のように、弱っているすい臓を鞭打ち、無理やりインスリンを出させるのではないのです。

そして、同じ原理で漢方薬は、元気のなくなっているインスリンを元気にします。

漢方薬で淤血を解決することにより、ヘモグロビンA1cを下げ、血糖値を下げることが出来るのです。

そしてさらには、糖尿病と「さよなら」することも可能になります。

瘀血(おけつ)に対する漢方薬の働き

(1)瘀血とは?

①漢方には、瘀血と言われる概念があります。

瘀血とは、一言で言いますと、血行障害です。

②血行障害は、血流を「川の流れ」に例えれば、その流れに「澱(よど)み」が発生した状態です。この、「血流の流れの澱み」を、漢方薬では瘀血と呼んでいます。

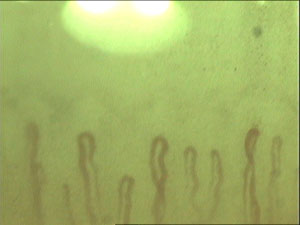

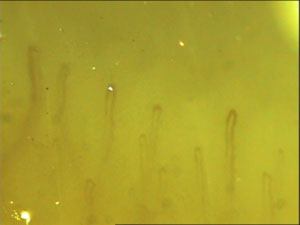

写真A

写真B

血液の流れが十分にあると毛細血管は鮮明に見えます(写真A)が、流れ悪くなる(写真B)と鮮明に見えません。

この毛細血管レベルの血液の流れを改善することによって、酸素や栄養が身体の隅々まで届くようにします。

(2)瘀血に対する漢方薬の働きは

①血液は、酸素や栄養を運んでいます。ですので瘀血が発生して血行障害が起きれば、新鮮な酸素や栄養が不足してしまいます。

②漢方薬は、この瘀血を解決し、新鮮な酸素や栄養が十分にすい臓にも届くようにすることで、インスリンを分泌量が減っている、つまりすい臓が正常に働けないほど弱ってしまっている状態を解決してゆきます。現代医学の薬のように、弱っているすい臓を鞭打ち、無理やりインスリンを出させるのではないのです。

③そして、同じ原理で漢方薬は、元気のなくなっているインスリンを元気にします。

6.漢方薬のもう1つの働き。それは怖い合併症を予防する

糖尿病の3大合併症は、「糖尿病性網膜症」・「糖尿病性腎症」・「糖尿病性神経症」です。これらの合併症が進行していくと、失明、人工透析治療、体の特定部分の壊死という、本当に大変な病状になってしまいます。

それら以外にも、脳梗塞や心筋梗塞といった、死と隣り合わせの危険な病気もまた、糖尿病が原因となっていると言えます。

これらの合併症や関連の深い病気には、一つの共通点があります。それは、血液の流れが悪くなることです。

糖尿病になると血糖値が高い状態がずっと続く

血糖値が高いということは血液の中にたくさんのブドウ糖が存在している

その結果、血液は、ドロドロ、ネバネバになってしまいます。

普通の水と砂糖水の違いを想像いただくと分かりやすいと思います。普通の水は、グラスを傾けるとスルッと水が流れ落ちてきます。それに対して砂糖水の場合は、ドロドロしているのでなかなか落ちてきません。砂糖の量が多ければ多いほど、落ちてきません。

高血糖(糖尿病の方)の血液も、血液中にブドウ糖という糖分が多く含まれているのですから、まさにこれと同じ状態なのです

心臓から送り出された血液は、全身の隅々まで送られます。

血管のほとんどの部分は、毛細血管といってとても細い血管です。

その細い血管の中をスムーズに流れるようにするためには、血液はサラサラでないとダメなのです。

ドロドロしている高血糖の血液は、血管内で詰まってしまいます。

詰まってしまうと、上記の合併症や関連の深い病気を引き起こしてしまうのです。

例えば、

脳梗塞と心筋梗塞は、流れにくい血液が原因で血管が詰まることによって起きます。詰まりが、脳の血管内で起きれば脳梗塞です。心臓の血管内で起きれば心筋梗塞です。 このように、糖尿病の重大な合併症の主原因は、血液が流れにくくなることです。ですから、合併症を防ぐためには、血液の流れを良くすることです。 ですから、漢方薬で、「血液の流れの澱み」すなわち「淤血(おけつ)」を取り除くことは、とても重要なことなのです。

ご相談・選薬・アフターフォローまでの流れ

ステップ①「まずはご連絡ください」

まずは、お電話・メールのいずれかの方法で、詳しい症状・病歴等をお知らせください。

ステップ②「カウンセリング」

当店より、お電話・メール・ファックスのうちの、あなた様のご希望の方法で、ご連絡させていただきます。

まず漢方薬は、その方の体質に合った漢方薬を飲んでいただくことが、とても重要です。そのために、詳しい体質をお伺いさせていただきます。

また、ご相談の過程で、ご本人様は気付いていなくても、西洋医学的な診断や治療が不可欠という場合もあります。そのような場合には、病医院をまずは受診することをおすすめする場合があります。

何が何でも東洋医学の漢方薬のみで対処しようとすると、どこかで無理が出てくることもあるかと思っております。当店では、あなた様の健康を第一に考え、一番適切なご提案させていただいておりますので、ご安心ください。

ステップ③「ご納得いくまでご説明」

漢方薬をお飲みになるのは、はじめてという方も多いかと思います。漢方薬の成分・作用・メカニズムなどについて、ご納得いくまでご説明させていただきます。

また、疑問な点がありましたら、どのようなことでもかまいませんので、お気軽にご質問ください。

また、漢方薬の無理な押し売りは絶対にいたしません。十分にご納得いただけた場合のみ、ご購入いただいております。

ステップ④「あなたの体質にあわせて漢方薬を選薬」

おおよその「めやす」としては、30日分が1万円から3万円の間とお考えください(症状によっては一部例外はあります)。あなたの症状やご予算によって、複数の漢方薬をご提案させて頂くことができますので、お気軽にご相談ください。

漢方薬の効果が現れるまでにかかる期間は、人によって、「ばらつき」がございます。その方の、患っていた期間・生活様式・冷えの程度・年齢などの要素により「ばらつき」が発生するものと考えられます。

効果が現れるまでにかかる期間は、早い方ですと数週間ですが、中には数ヶ月かかるという方もいらっしゃいます。ただし、ずっと同じ漢方薬を続けるということではありません。

漢方の服用後、症状が移行していくのに合わせて、漢方の種類も変えていきます。また、服用中に、気になる事・不安な事がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。ご納得いただけるよう、丁寧にご説明させていただきます。

ご提案する漢方薬のご説明

- 淤血を解決し、新鮮な酸素や栄養が十分にすい臓にも届くようにすることで、「糖代謝の異常」の結果として発生した、インスリンの出が悪い・インスリンに元気がないという状態の解決を図る

- すい臓が正常に働けないほど弱ってしまっている状態を解決してゆきます。

- 「新鮮な血液の不足」を解決するために、それを補ってやる(漢方では、この働きを「気血双補(きけつそうほ)」と呼んでいます)。

①:最初に飲む漢方薬です

②:①のいずれか漢方薬を飲んで、症状が完全になくなってから「仕上げ」に飲んでいただく漢方薬です。

【有資格者の本日の出勤状況】

薬剤師:長澤昭(出勤)

登録販売者:長澤佳子(出勤)

Copyright (C) 2018 漢方の健康堂 All Rights Reserved.